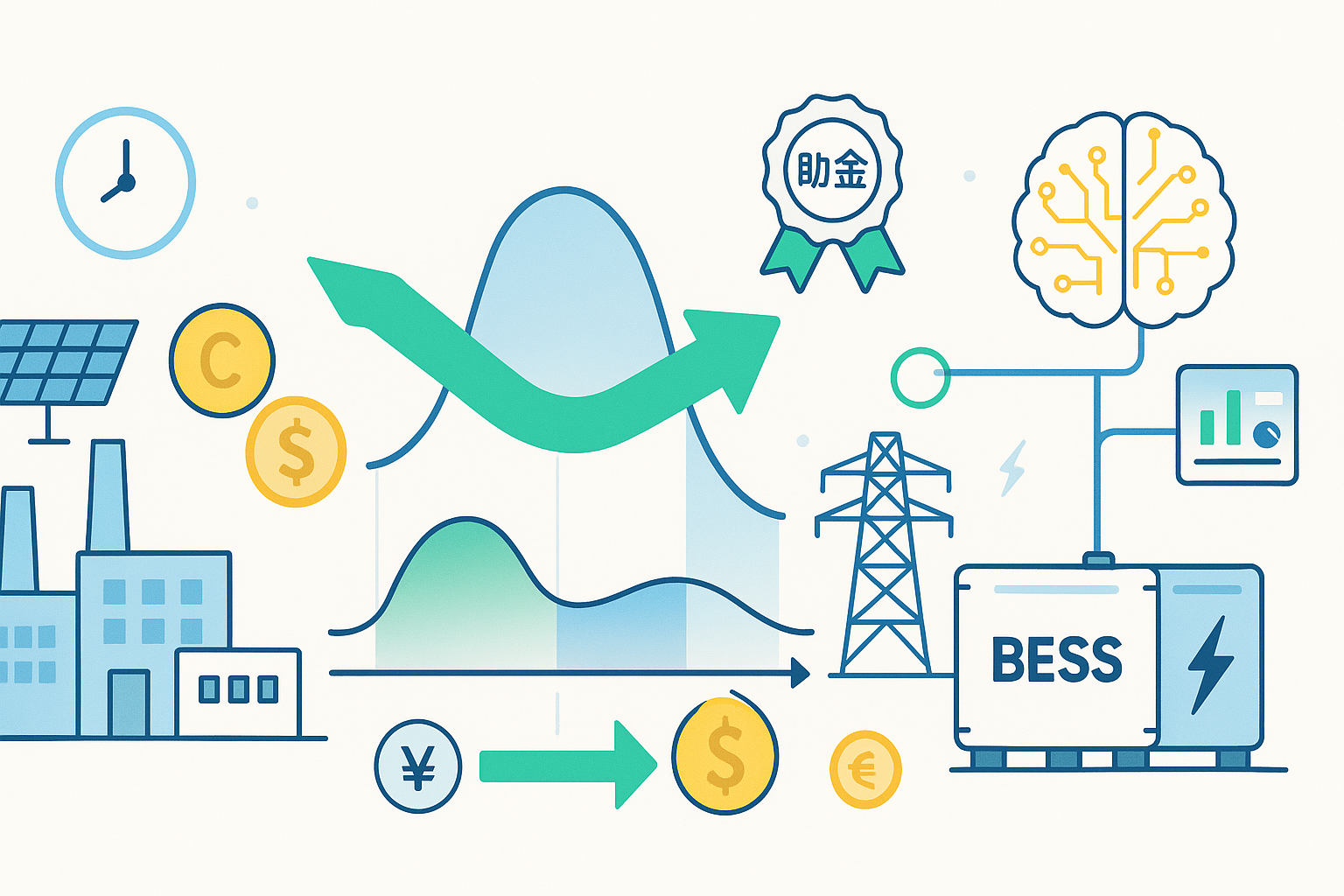

電力コスト削減の基本メカニズム

BESSは蓄電池とPCS(電力制御システム)を組み合わせた統合システムで、電力の需給バランス調整により経済性と安定性を両立させる技術です。

BESSは「Battery Energy Storage System」の略称で、大容量の蓄電池と電力変換装置(PCS:Power Conditioning System)を組み合わせた電力貯蔵システムです。電力系統に接続し、余剰電力を蓄電し、需要ピーク時に放電することで、電力の需給バランスを最適化します。

主要コンポーネントは、リチウムイオン電池などの蓄電池本体、直流・交流変換を行うPCS、エネルギー管理システム(EMS)、安全装置、冷却システムで構成されています。これらが統合的に動作することで、ミリ秒単位での高速応答と長期間の安定運用を実現しています。

電力コスト削減のメカニズムは主に2つです。第一に「ピークカット」により最大需要電力(デマンド)を抑制し、基本料金を削減します。第二に「ピークシフト」により、安価な夜間電力を蓄電し、高額な昼間に使用することで従量料金を削減します。

ピークカット・ピークシフトによる料金削減の仕組み

ピークカットは、30分単位で計測される最大需要電力(デマンド値)を削減する手法です。日本の電力料金体系では、過去12ヶ月の最大デマンド値が基本料金の算定基準となるため、5kWの削減で年間約10万円(5kW×1,890円×0.85×12ヶ月=96,390円)の基本料金削減が可能です。

ピークシフトは時間帯別料金の価格差を活用します。東京電力エナジーパートナーの例では、ピーク時23円20銭/kWhと夜間15円74銭/kWhで約32%(7円46銭/kWh)の価格差が存在します。1,000kWh/月をシフトした場合、月額7,460円、年間約9万円の削減効果が見込めます。

実際の運用では、BESSが電力使用パターンを学習し、需要予測に基づいて自動的に充放電を制御します。これにより、人的介入なしに24時間365日の最適化運転が可能となります。

日本の電力料金体系とBESSの親和性

日本の電力料金は「基本料金+従量料金」の二部料金制を採用しており、BESSとの親和性が高い構造となっています。特に高圧・特別高圧受電の大口需要家では、基本料金が電力コストの30-40%を占めるため、デマンド削減による効果が大きくなります。

時間帯別料金(TOU:Time of Use)では、夏季13-16時のピーク時間帯が最も高額で、23時-7時の夜間時間帯が最安となる3時間帯制が一般的です。この料金格差を活用することで、BESSの経済性が最大化されます。

さらに、2022年4月から開始されたFIP(Feed-in Premium)制度により、再生可能エネルギーとBESSの組み合わせがより有利になりました。市場価格に連動した売電が可能となり、価格が高い時間帯に放電することで収益を最大化できます。

2024-2025年の日本市場動向と導入実績

日本のBESS市場は急速に拡大しており、2023年度の出荷実績は前年比125%成長を記録。政府補助金の拡充により導入が加速しています。

市場規模の拡大と成長予測

日本電機工業会(JEMA)の統計によると、2023年度の家庭用蓄電池システム出荷実績は15.6万台、容量ベースで136.9万kWhとなり、前年比125%の大幅成長を達成しました。平均容量も2016年度の7.09kWhから2023年度は8.69kWhへと大型化が進んでいます。

富士経済の予測では、世界の蓄電池市場は2023年の3兆4,191億円から2040年には8兆741億円へと3.6倍に拡大する見込みです。日本市場に特化したエネがえる社の分析では、2030年に年間出荷台数41.3万台、累積設置台数300.1万台(全世帯数の約5.5%)に達すると予測されています。

系統用大型蓄電池の導入も加速しており、2024年度の政府補助金346億円により27件のプロジェクトが採択されました。地域別では北海道(9件)と九州(6件)で過半数を占め、再生可能エネルギーの導入が進む地域での需要が顕著です。

主要メーカーと技術競争

国内メーカーでは、パナソニックが創蓄連携システムS+シリーズで最大37.8kWhまでの拡張性を実現し、市場をリードしています。同社の特徴は、太陽光発電との連携効率の高さと、10年保証による信頼性です。

海外勢の攻勢も激化しており、テスラは2026年末までに国内店舗を50店舗に倍増(現在23店舗)する計画を発表しました。中国のBYDも2025年中に100店舗体制を構築し、独自のLFP(リン酸鉄リチウム)ブレードバッテリー技術で低価格攻勢をかけています。

技術面では、CATLが高エネルギー密度のNCM(ニッケル・コバルト・マンガン)電池で先行する一方、日本勢は安全性と長寿命を重視した差別化戦略を採用しています。特に東芝のSCiB技術は、20,000回以上の充放電サイクルを実現し、長期運用でのトータルコスト優位性を訴求しています。

AI技術による最適化と削減効果の最大化

AIを活用した需要予測と充放電制御により、誤差5%以下の高精度予測が可能となり、電力コスト削減効果を最大30%まで向上させています。

需要予測AIの精度向上と経済効果

最新のAI技術により、電力需要予測の精度は飛躍的に向上しています。富士通の「AI電力需要予測ソリューション」では、過去の使用パターン、気象データ、カレンダー情報を統合的に分析し、業界特化型AIで誤差5%以下の予測精度を実現しています。

NECの「需給最適化プラットフォーム」は、異種混合学習技術により複雑な需要パターンを認識し、30分単位での充放電スケジュールを自動生成します。実証実験では、従来の手動制御と比較して15-20%の追加コスト削減効果が確認されています。

特に効果的なのは、電力スポット市場価格との連動制御です。JEPXの市場価格データをリアルタイムで取得し、価格が安い時間帯に充電、高い時間帯に放電することで、アービトラージ収益を最大化します。

EMS連携による統合的な省エネルギー

エネルギーマネジメントシステム(EMS)とBESSの連携により、施設全体のエネルギー最適化が可能となります。ひだかや株式会社の分析によると、AI付き蓄電池システムは単独の蓄電池と比較して20-30%高い省エネ効果を実現しています。

統合EMSは、空調、照明、生産設備などの負荷機器と蓄電池を協調制御し、全体最適を図ります。例えば、需要ピークが予測される時間帯には、事前に室温を下げておくプレクーリングと蓄電池放電を組み合わせることで、ピーク電力を効果的に削減します。

Frost & Sullivanの調査では、EMS市場は2022年度の約1.3兆円から2035年度には約2.7兆円に成長すると予測されており、BESSとの統合ソリューションが市場拡大の主要ドライバーとなっています。

導入事例から見る投資効果とROI

実際の導入企業では年間10-30%の電力コスト削減を実現し、補助金活用により投資回収期間は5-15年に短縮されています。

製造業での大規模導入事例

エネリス社が支援した製造業の事例では、500kWh規模のBESS導入により年間約1,000万円の電力コスト削減を達成しました。ピークカットによる基本料金削減が600万円、ピークシフトによる従量料金削減が400万円という内訳です。

ユニバーサルエコロジー社の系統用蓄電池事業では、九州地域の工場に2MWh級のシステムを導入し、再生可能エネルギーの出力制御回避と需給調整市場への参加により、複数の収益源を確保しています。年間収益は約2,000万円で、投資回収期間は8年を見込んでいます。

製造業特有のメリットとして、生産計画と連動した充放電制御により、電力品質の安定化も実現しています。瞬間的な電圧低下による生産ライン停止を防ぐことで、年間数千万円規模の機会損失回避効果も報告されています。

データセンター・商業施設での活用

データセンターでは、BESSによるピークカットとAI制御により、空調費用の25-30%削減を実現しています。アスピック社の分析によると、PUE(電力使用効率)が1.8から1.4に改善し、年間数億円規模のコスト削減効果が確認されています。

商業施設では、セブンイレブンが神奈川県10店舗で日産リーフのリユースバッテリーを活用した実証実験を実施しました。各店舗40kWhの蓄電池と28.8kWの太陽光パネルを組み合わせ、購入電力量を10年前比で約60%削減、CO2排出量を約70%削減という画期的な成果を達成しています。

大規模商業施設では、BESSを活用したデマンドレスポンス(DR)への参加により、追加収益を獲得する事例も増えています。電力需給逼迫時に系統への電力供給で対価を得る仕組みで、年間数百万円の副収入となっています。

医療機関でのBCP対策と経済効果

医療機関では、停電対策としてのBCP(事業継続計画)機能と、平常時の電力コスト削減を両立させています。中規模病院(200床規模)での導入事例では、200kWhのBESSにより、停電時も電子カルテシステムと医薬品冷蔵庫を72時間稼働可能としています。

平常時は夜間電力の活用により、年間約300万円の電力コスト削減を実現。さらに、系統電力の瞬間的な電圧低下から医療機器を保護することで、機器の故障率低下と保守費用削減にも貢献しています。

小規模診療所でも10-20kWh程度のBESS導入が進んでおり、初期投資200-400万円に対して年間30-50万円の削減効果により、補助金なしでも8-10年での投資回収が可能となっています。

2024-2025年の補助金制度と支援策

政府は過去最大規模の346億円を系統用蓄電池補助金として計上し、家庭用も含めて導入支援を大幅に拡充しています。

系統用蓄電池への大規模支援

2024年度の系統用蓄電池補助金は約346億円と過去最大規模となり、27件のプロジェクトが採択されました。補助率は対象経費の1/2以内で、調整力として活用可能な設備が対象です。特筆すべきは、2024年度から年度またぎでの事業実施が可能となり、最大3年間の事業期間を確保できるようになった点です。

地域別採択状況では、北海道が9件、九州が6件と、再生可能エネルギーの出力制御が課題となっている地域に集中しています。これらの地域では、余剰電力の有効活用と系統安定化の両面でBESSの需要が高まっています。

グロウシップ・パートナーズの分析によると、採択事業の平均規模は10-50MWh級で、事業者は大手電力会社の関連企業や再エネ発電事業者が中心となっています。

家庭用・産業用蓄電池の支援制度

家庭用蓄電池では、DR(デマンドレスポンス)補助金が66.8億円の予算で実施されています。補助額は初期実効容量×3.7万円/kWhを基本とし、各種要件を満たすことで追加補助が受けられます。具体的には、蓄電池工業会SBA S1101:2023認証ラベル適合で+0.2万円/kWh、難燃性JIS C 8715-2適合で+0.5万円/kWhなどです。

上限額は設備費および工事費の合計額の1/3または60万円のいずれか低い額となっています。10kWhの蓄電池導入の場合、基本補助37万円に各種追加を含めて最大50万円程度の補助が見込めます。

地方自治体の独自補助金も充実しており、東京都では最大120万円、神奈川県では最大40万円など、国の補助金と併用可能な制度が多数存在します。

税制優遇と金融支援

カーボンニュートラル投資促進税制では、2026年3月31日までに計画認定を受けた設備投資に対して、中小企業は最大14%の税額控除または50%の特別償却が適用されます。対象設備には、7,300回以上の充放電後も定格容量の60%以上を維持する定置用リチウムイオン蓄電池が含まれています。

適用条件として、炭素生産性(付加価値額÷エネルギー起源CO2排出量)を中小企業で10%以上、その他企業で15%以上向上させる必要があります。BESSと太陽光発電の組み合わせにより、この条件をクリアしやすくなっています。

日本政策金融公庫の環境・エネルギー対策資金では、2024年4月より融資限度額を7,200万円に引き上げ、自己資金要件も撤廃されました。金利は基準金利から最大0.9%の優遇が受けられ、返済期間は最長20年と長期での資金調達が可能です。

次世代技術の展望と市場予測

全固体電池の2027年実用化やナトリウムイオン電池の低コスト化により、BESSの経済性は飛躍的に向上する見込みです。

全固体電池がもたらすゲームチェンジ

NEDOは2023年より「次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発」事業を18億円の予算で開始し、トヨタ、日産、ホンダを含む33法人が参画しています。全固体電池は液体電解質を固体に置き換えることで、発火リスクをゼロにし、充電時間を現在の30分から10分以下に短縮できます。

トヨタは2027-2028年の実用化を目指しており、エネルギー密度は現行リチウムイオン電池の2倍以上となる見込みです。動作温度範囲も-40℃から150℃と大幅に拡大し、寒冷地や高温環境での使用が可能となります。

全固体電池の普及により、BESSの設置面積は半減し、メンテナンス頻度も大幅に低減されます。トータルコストは2030年までに現在の50-60%まで低下すると予測されています。

ナトリウムイオン電池による低コスト化

ナトリウムイオン電池は、リチウムの代わりに海水から無限に供給可能なナトリウムを使用することで、材料コストを大幅に削減できます。アドバンスドテクノロジーX社の分析では、中国CATLが世界に先駆けて量産を開始し、コストはリチウムイオン電池の60-70%を実現しています。

日本では日本電気硝子が全固体ナトリウムイオン電池の開発に成功し、酸化物系材料による高い安全性と、-20℃から80℃での安定動作を実現しました。エネルギー密度はリチウムイオン電池の70-80%程度ですが、定置用途では十分な性能です。

2030年までにナトリウムイオン電池のシェアは定置用蓄電池市場の30%に達すると予測されており、BESSの初期投資コストを現在の半分程度まで引き下げる可能性があります。

VPP市場の本格展開と収益機会

バーチャルパワープラント(VPP)市場は、2021年度の75億円から2030年度には730億円へと約10倍の成長が予測されています。BESSは小規模分散型電源を束ねて大規模発電所として機能させるVPPの中核技術として位置づけられています。

NTTデータ経営研究所の分析では、需給調整市場での取引により、100kWh規模のBESSでも年間50-100万円の追加収益が期待できます。特に一次調整力(応動時間10秒以内)での高単価取引が収益性向上に寄与します。

環境省の令和7年度予算では、VPP関連事業に大規模な予算配分がなされており、アグリゲーター事業者を通じた小規模BESSの市場参加が促進される見込みです。個人住宅の蓄電池も含めた大規模なVPPネットワークの構築が進展しています。

BESSによる持続可能な電力システムの実現

BESSは単なるコスト削減ツールを超えて、再生可能エネルギーの主力電源化と電力システムの安定化を支える基幹インフラへと進化しています。

再生可能エネルギーとの統合効果

EY Japanの分析によると、2030年までにBESS需要は出力572GW、容量1,848GWhへと現在の4倍に拡大する見込みです。この成長の主要因は、変動性の高い再生可能エネルギーの導入拡大に伴う系統安定化ニーズの高まりです。

太陽光発電とBESSの組み合わせでは、昼間の余剰電力を蓄電し、需要の高い夕方から夜間に放電することで、系統への逆潮流を抑制しつつ自家消費率を70-80%まで高めることが可能です。FIP制度下では、市場価格の高い時間帯に売電することで、FIT制度と比較して20-30%高い収益を実現できます。

風力発電においても、出力変動の平滑化にBESSが不可欠となっています。特に洋上風力発電プロジェクトでは、送電線容量の制約を回避するため、発電容量の20-30%相当のBESS併設が標準化しつつあります。

カーボンニュートラル実現への貢献

BESSの普及は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた重要な要素技術として位置づけられています。経済産業研究所(RIETI)の技術地図分析では、エネルギー貯蔵技術は日本が競争力を維持すべき重要分野の一つとされています。

企業レベルでは、RE100やSBT(Science Based Targets)への参加企業が、BESSを活用した再エネ電力の最大活用により、スコープ2排出量の削減を加速しています。特に製造業では、24時間稼働の工場でも実質再エネ100%を達成する事例が出始めています。

地域レベルでは、マイクログリッドやスマートシティプロジェクトにおいて、BESSが中核的役割を果たしています。災害時の電力供給継続と平常時の経済性を両立させる「レジリエンス型BESS」の導入が、自治体主導で進められています。

導入検討のポイントと将来展望

BESS導入を検討する際は、まず自社の電力使用パターンの詳細分析が不可欠です。30分毎のデマンドデータを最低1年分収集し、ピーク発生時間帯と頻度を把握することで、最適な蓄電池容量を算定できます。

投資判断では、初期投資額だけでなく、15-20年のライフサイクルコストで評価することが重要です。メンテナンス費用、性能劣化、将来の電力料金上昇リスクなどを総合的に考慮する必要があります。

将来展望として、2030年にはBESSコストが現在の50-60%まで低下し、AIによる最適制御技術もコモディティ化すると予測されています。早期導入による先行者利益と、技術成熟を待つことのバランスを、各企業の状況に応じて判断することが求められます。

出典

https://www.bureauveritas.jp/magazine/241203/005

https://batterybank.jp/glossary/a/ess_bess.php

https://enetech.co.jp/guide/peak-cut/

https://u-power.jp/sdgs/future/000463.html

https://u-power.jp/sdgs/future/000463.html

https://www.eneres.jp/journal/grid-scale-battery/

https://solarjournal.jp/news/54741/

https://www.enegaeru.com/market-lib2024

https://www.taiyoko-kakaku.jp/product/panasonic-sochiku

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC03D5T0T00C25A7000000/

https://www.fujitsu.com/jp/group/kfn/services/list/demandforecast/

https://jpn.nec.com/press/201907/20190708_01.html

https://e-hidakaya.com/news/蓄電池選ぶならai付き蓄電池の時代-メーカー比較/

https://frost.co.jp/media/news20241029/

https://www.eneres.jp/journal/grid-scale-battery/

https://unieco.co.jp/business/batterystorage/

https://www.aspicjapan.org/asu/article/2472

https://www.kajima.co.jp/tech/data_center/green/index.html

https://www.tainavi-battery.com/library/504/

https://www.connexxsys.com/products/emergency/bcp-hospital/

https://project.nikkeibp.co.jp/energy/atcl/19/feature/00029/031700008/

https://www.growship.com/notes/bess-subsidy-2025/

https://www.taiyoko-kakaku.jp/archives/2838.html

https://www.solar-partners.jp/contents/93287.html

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cn_zeisei.html

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_neutral_zeisei_01.html

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101660.html

https://evdays.tepco.co.jp/entry/2024/01/15/000053

https://www.atx-research.co.jp/contents/sodium-ion-battery

https://www.neg.co.jp/products/na-ion-secondary-battery/index.html

https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/infofuture/66/report04/

https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/2025/

https://enetech.co.jp/guide/energy-management-system/

https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0766.html

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00736/00019/

.jpg)

.jpg)